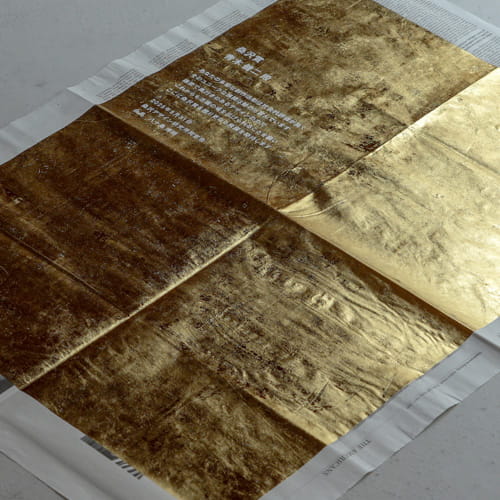

桑沢賞2025 特製賞状

- Design:

- 渡辺 和音(2023年桑沢賞受賞)

- Comment:

- 桑沢賞としてふさわしい新しい賞状にするにはどうすればいいか。「賞状としての佇まい」よりもどういう考え方が「新しいデザイン」と感じてもらえるか。そこを構築しデザインしようと決めました。考えた結論は、既存の役目を果たした物だけを使用。再定義付けて賞状にする。賞状は新聞、ケースは古段ボールです。元からある折れやシワなどを活かし雑多で軽く。その上で桑沢賞の舞台にふさわしくあるように。試行錯誤しながら制作しました。

桑沢賞2025 特製Tシャツ

- Design:

- 高橋敏(2023年桑沢特別賞受賞)

- Comment:

- Kをモチーフにして、受賞記念のTシャツです!というよりも、よく見たらKを感じる程度に、着やすいように軽いデザインにした。

桑沢新人賞

Toda Akane

Toda Akane

戸田明希

浅葉克己+菊地敦己ゼミ

- Title:

- Book or ?

- Concept:

- 本とはなにか。

『走れメロス』を題材に、身の回りの物にグラフィックを施した。これらのグラフィックは、物語を読むことで“言葉”を持つようになる。その瞬間、機能の境界を定める主導権は、制作者から読者へ渡る。これらは本と呼べるのか、それとも別の概念として捉えられるべきものなのか。本の定義は、従来、形態や構造に基づいて論じられてきた。しかし、言葉が付与され、読者の解釈が介在することで、新たな“本”のあり方が生まれるとすれば、本とは何を指すのか。

- Review:

- 日本語は漢字・仮名・アルファベットが混在する世界でも希な言語です。それと比較して表音文字であるアルファベットのみで構成された欧米文は組まれた文字組も均一で、テクスチャー・構成要素の一つとして使用できます。濃度の不均一な日本語をこの作品のように使用することは希でデザイナーは日頃、いかに意味や内容を伝達させるか。そのために可読性を考慮して日本語を組んでいる者には出来ない発想。とても新鮮味を感じました。

評者:八十島博明 (同窓会会長・グラフィックデザイナー・日本タイポグラフィ協会副理事)

-

Yokoyama Yuto

Yokoyama Yuto

横山友人

浅葉克己+菊地敦己ゼミ

- Title:

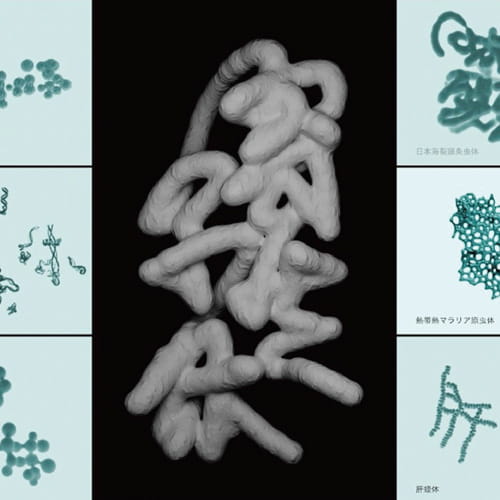

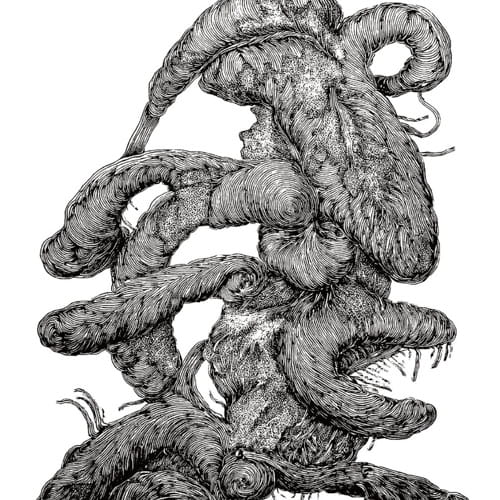

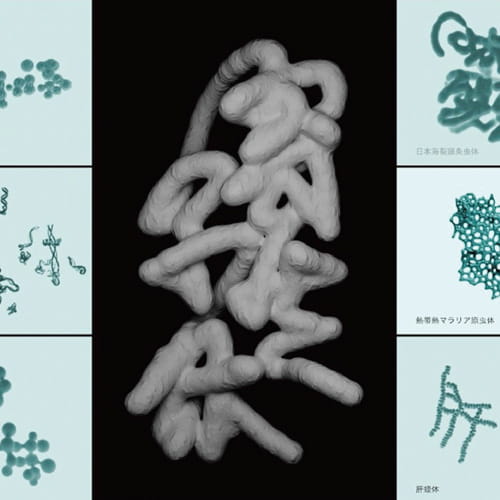

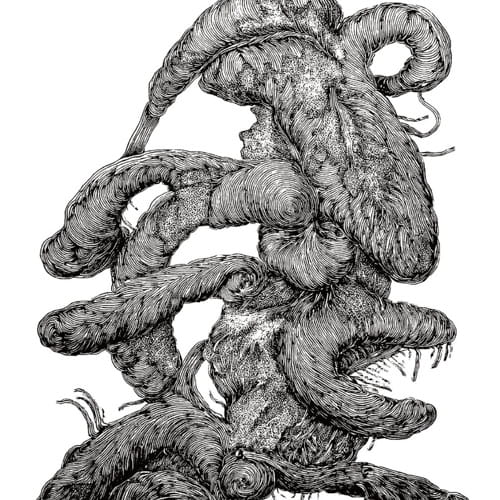

- 寄生字体 Paratypo

- Concept:

- この作品は人間の直感的なゾッとするような感覚を追求しました。文字に寄生するように広がり、変容する形が見る者に身体的な不快感や恐怖を引き起こすことで、内側から湧き上がる叫びのような感覚を表現しました。

- Review:

- 3Dは感情が見えにくく、そのまま使うとどうしても人間味を感じにくいもの。この作品ではそんな感情のない目的だけを遂行する現象(プログラム)に美を見出し、深掘りしています。文字をきれいに見せる、ではなく現象を抽出、破壊・再構築をした多角的な試みは見ていて心を動かされました。なにより作者自身が楽しみ・探求していると感じたのが一番の選考理由です。

評者:渡辺和音(同窓会委員・株式会社 There There 代表取締役・アートディレクター)

-

Watanabe Mei

Watanabe Mei

渡邊萌衣

伊藤透ゼミ

- Title:

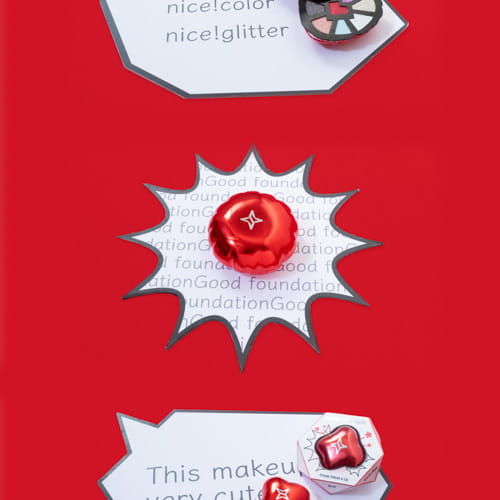

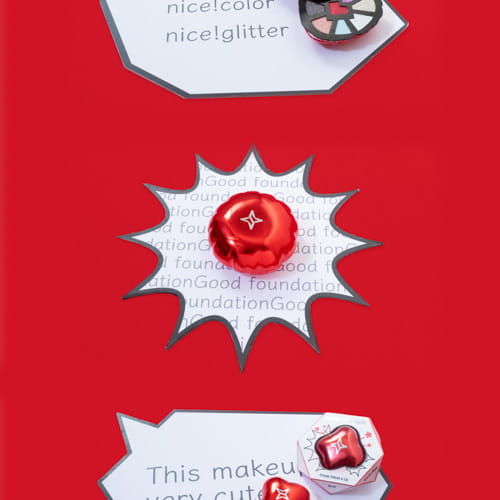

- Scarlet Girls Night

- Concept:

- 友と過ごして生まれるポジティブで情熱的なエネルギーはとても美しい。女子会などから得られる女性のバイタリティをテーマにコスメアイテムをデザイン。膨らみ続けるバルーンのように、笑い声やおしゃべりとともに弾む心は、輝きを増していくー。そんなエネルギーを表現するために、バルーンモチーフでアイテムを制作しました。

- Review:

- バルーンをモチーフとした形状は、遊び心にあふれ、パーティーの笑い声や弾む会話、胸の高鳴りといった楽しい余韻を想起させる作品として非常に印象的でした。使う人の気分を自然と盛り上げる感情的な価値に加え、視覚的な楽しさと実用性を見事に融合させている点も高く評価いたします。日常に輝きと喜びをもたらす可能性を秘めた素晴らしい作品です。

評者:宮澤太地(同窓会理事・アートディレクター)

-

Watabe Sayuki

Watabe Sayuki

渡部沙幸

羽金知美ゼミ

- Title:

- さがしもの の あしあと

- Concept:

- 「地元どこ?」「◯◯。でも、なにもないところだよ」

私の周りの友人との会話のたびに「なにもない」なんてことはない、なにかあるはず。と

私は悔しくて、色んな場所を巡り歩きカメラのシャッターを切りはじめた

初めて行く地域を歩いていると、その土地ならではのおみやげに出会う

でも私はそれを買わず、写真をおみやげにする

おみやげを選ぶ感覚で、その土地の魅力を見つけだし視点を向けた

レンズの向こうにある

そこにしかない景色や、思いも寄らない光景に出会う

- Review:

- 「私の地元は何もないところ」という友人の言葉に疑問を持ち、作者はカメラを持って街に出ます。「何もないところなんてない」の証左を探しに。そして見つけ出します。見逃されていたもの、忘れられてしまいそうな足跡を。自然光の中で切り取ったのはなんの変哲もない日常の一瞬です。しかしその前後の時間、空間を感じさせる視点の奥行きがあり、強く惹きつけられました。

評者:宮代美佐江(同窓会委員)

-

Kuno Kaede

Kuno Kaede

久能楓

臼木幸一郎ゼミ

- Title:

- みぎひだりどっち!?展

- Concept:

- 左右の咄嗟の判断が苦手な「左右盲」。その言葉と存在を広めるため、まずは「左右の曖昧さ」を知ってもらうことを目的とした体験型展示会の提案です。5つの身近な道具を取り上げ、その操作部を回す方向をテーマにしたクイズと、回す方向を間違えなくなる操作部の形の提案を行います。クイズによる体験で、左右が曖昧な概念であることを伝えた上で、インターフェースの工夫でその混乱を減らせることを示し、適切なデザインを用いることの重要性を伝えます。

- Review:

- 日これからの時代、デザインに携わる人間に必要とされるのは、一つの専門領域に留まらず飛び越える「越境力」と、豊かな視座から生まれる「翻訳力」であり、本作品は久能さんが見せてくれた、越境と翻訳の素敵な一例と言えるでしょう。モデリング力だけではなく、ライティング、グラフィック、ディスプレイに至るまでどれもレベルが高く、ディレクションを含む総合力を感じた作品です。

評者:鈴木順平(同窓会委員・プログラムディレクター)

-

Mase Hinako

Mase Hinako

馬瀬日向子

篠﨑隆ゼミ

- Title:

- fair

- Concept:

- これは空間に幸せを広げる「空気以上家具未満、パーテーション以上棚以下」の作品。作品のタイトルである「fair」は作品のコンセプトである家具のfurniture と空気のair から由来している。柔らかくて自立するはずのないオーガンジーの布が自立している不思議さや布の特徴である柔らかさ、不定形さが、空間に存在しているけど感じさせないような佇まいを作り出す。帰り道に拾った小さな植物や摘んだ花、自分のお気に入りのものなどをそこに置き、ふとした瞬間に置いたものが目にとまり、記憶が蘇ることで空間に幸せが広がり漂うのではないかなと考える。

- Review:

- 薄い化繊の布素材を2枚重ねに接着するとモアレ模様ができるのを発見。その面材としての強度から構造の考察をつなげて、フレームなしでも自立する形状をつくっています。できたかたちは反面とても繊細で、光を柔らかく通してゆらゆらと揺れる、定形と不定形の境目を漂うような造形。日常のささいな拾い物、例えば夕方ふと立ち寄った神社の静かな境内に落ちていた松ぼっくりのような─を置く棚という設定も、とても詩的です。

評者:宮畑周平(同窓会委員・編集者・政治家)

-

Kawamura Kenta

Kawamura Kenta

河村健太

藤田恭一ゼミ

- Title:

- 今までとこれから

- Concept:

- 小学生から十数年続けてきたサッカーは、 私の生活の一部でした。卒業制作では、自分の原点に立ち返り、 これまでの学生生活に区切りをつける作品を作りたいと考えました。 服づくりに興味を持つきっかけも、 サッカースパイクヘの関心からでした。 そこで、 自ら使用してきたスパイクやボール、 キーパーグローブなどを再構築し、 新たなファッションの形を提案します。 競技としてのサッカーを、デザインとして昇華し、 ファッションの楽しさや可能性を伝えることを目指しました。

- Review:

- 作者は自分自身と真摯に向き合い、試行錯誤の末にたどり着いたシンプルな答えを服に凝縮している気がしました。そのプロセスが物語として立ち上がり、観る者の心の中にすっと入り込んでくる点が印象的です。サッカー特有のスピード感とダイナミックさに、現代的なフォルムへの挑戦が溶け合い、「実際に着てみたい」と思わせる格好良さとのバランスも秀逸です。全体から溌剌とした爽やかさが感じられ、魅力的な作品に仕上がっています。

評者:三上司(同窓会委員・FD分野非常勤講師・デザイナー)

-

Yamazaki Maika

Yamazaki Maika

山﨑舞華

夜間VD2B

- Title:

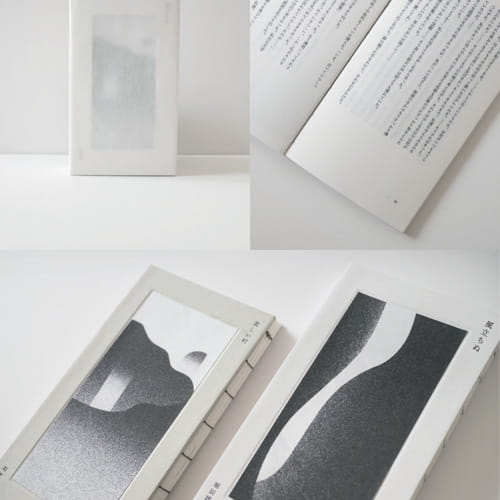

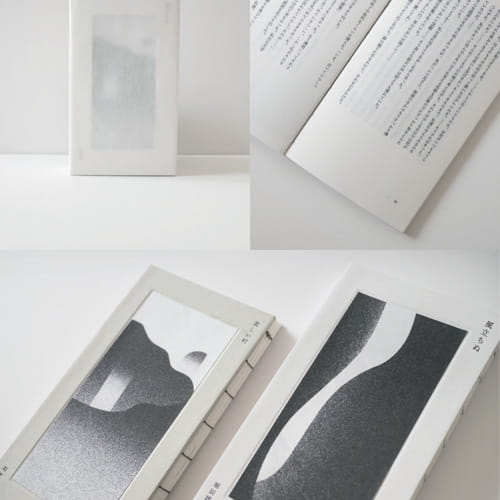

- 「吉山歩」「風立ちぬ」堀辰雄

- Concept:

- 東京土産「吉山歩」では、井の頭公園で見たスワンボートに生命のような躍動を感じたことから、その感動を作品に込めました。また『風立ちぬ』『美しい村』の装丁は、「今まで気付かなかったことに、ある時ふと気付いてからあたたかく感じられる」というテーマを元に制作しました。風雪紋から着想を得た挿絵と、雪に霞む景色を再現したスリーブ箱で、読み進めるうちに冷たく色のない装丁が馴染みあるものになっていく体験を表現しています。

- Review:

- パッケージ作品「吉山歩」は、井の頭公園のスワンボートという目の付けどころもユニークですが、そのモチーフから展開されるほのぼのと味わいのあるロゴマークやイラスト表現、ゆるい世界観ながらもきめの細かいデザインに完成度の高さを感じました。「すわんぼうろ」というお菓子の名前も素敵です。一転して抽象的な手法で装丁された書籍『風立ちぬ』においては、読む人の目線で構築されたデザインにプロ意識が垣間見えました。

評者:日下部昌子(同窓会理事・株式会社TSDO アートディレクター)

-

総評

Yamazaki Yasushi

Yamazaki Yasushi

山崎泰

ジャーナリスト

Takahashi Masami

Takahashi Masami

髙橋正実

クリエイティブディレクター

デザイナー

コンセプター

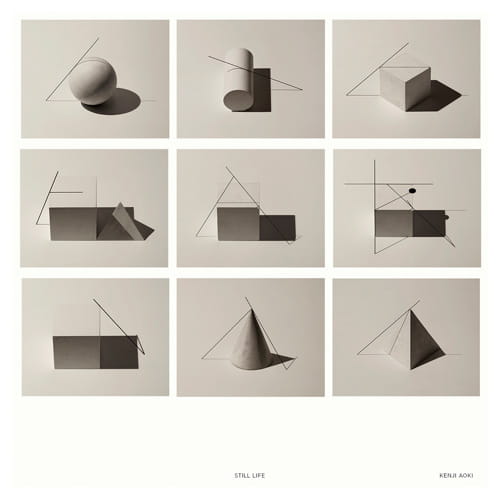

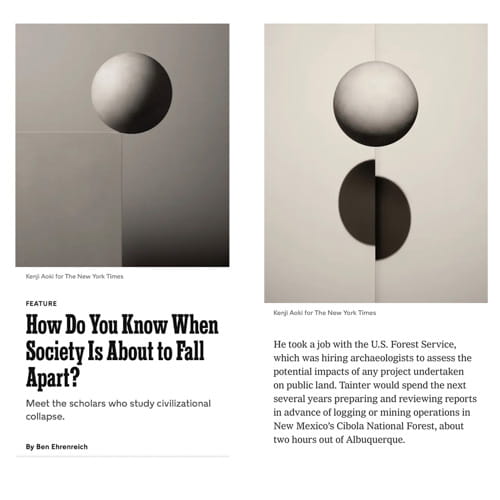

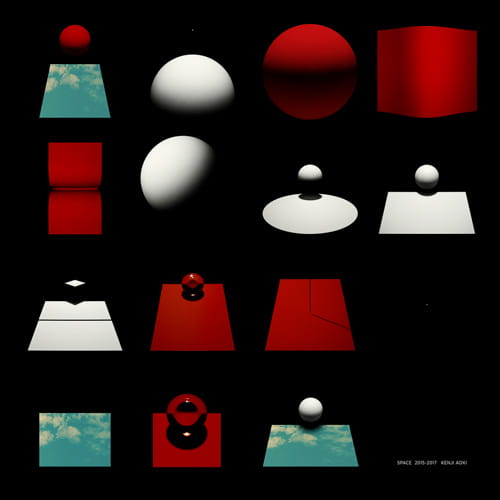

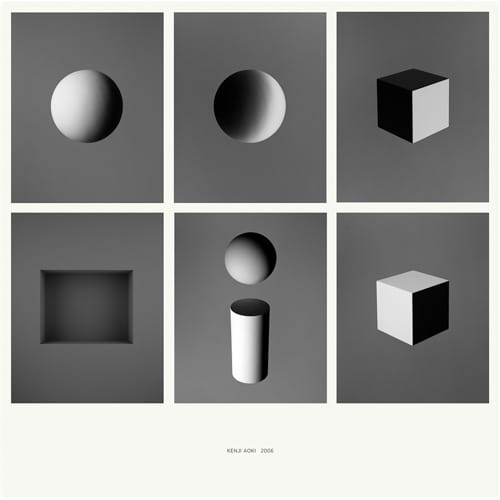

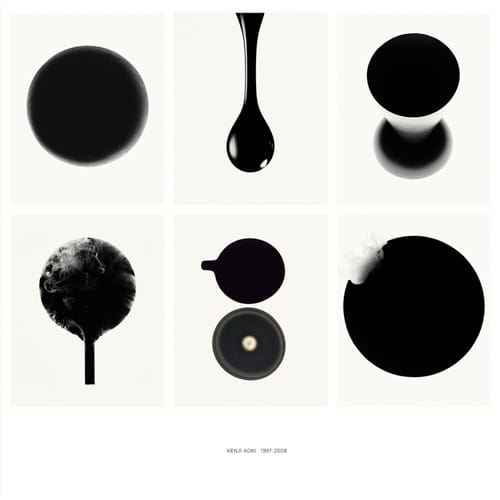

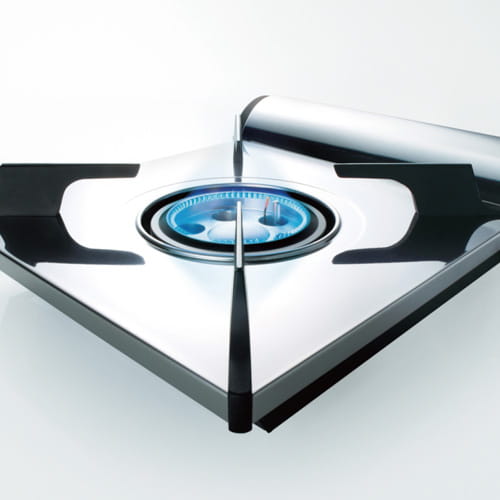

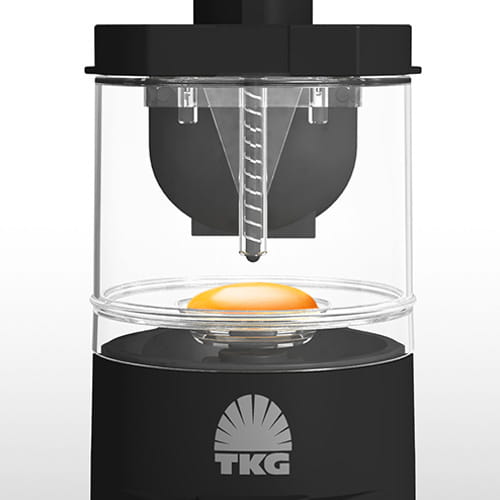

今回、初めて桑沢賞の審査に参加しました。多様な分野・世代の候補者の活動に圧倒されつつも、他の審査員との対話を通じて視野が広がり理解が深まりました。本賞の青木健二さんの作品は、極めて精緻に構成された対象を「ここしかない」という一点から写し取って見せるものです。大胆さと繊細さが共存するその表現は、力強く魅力的でした。作品は著名な米国の雑誌で表紙を飾るなど文化を越えて評価されています。青木さんのミニマルで緻密な作家性の根底には、桑沢で培われた「デザインの原動力」が息づいていると感じます。デジタル全盛の時代にあって、写真の可能性をあらためて考える機会となりました。